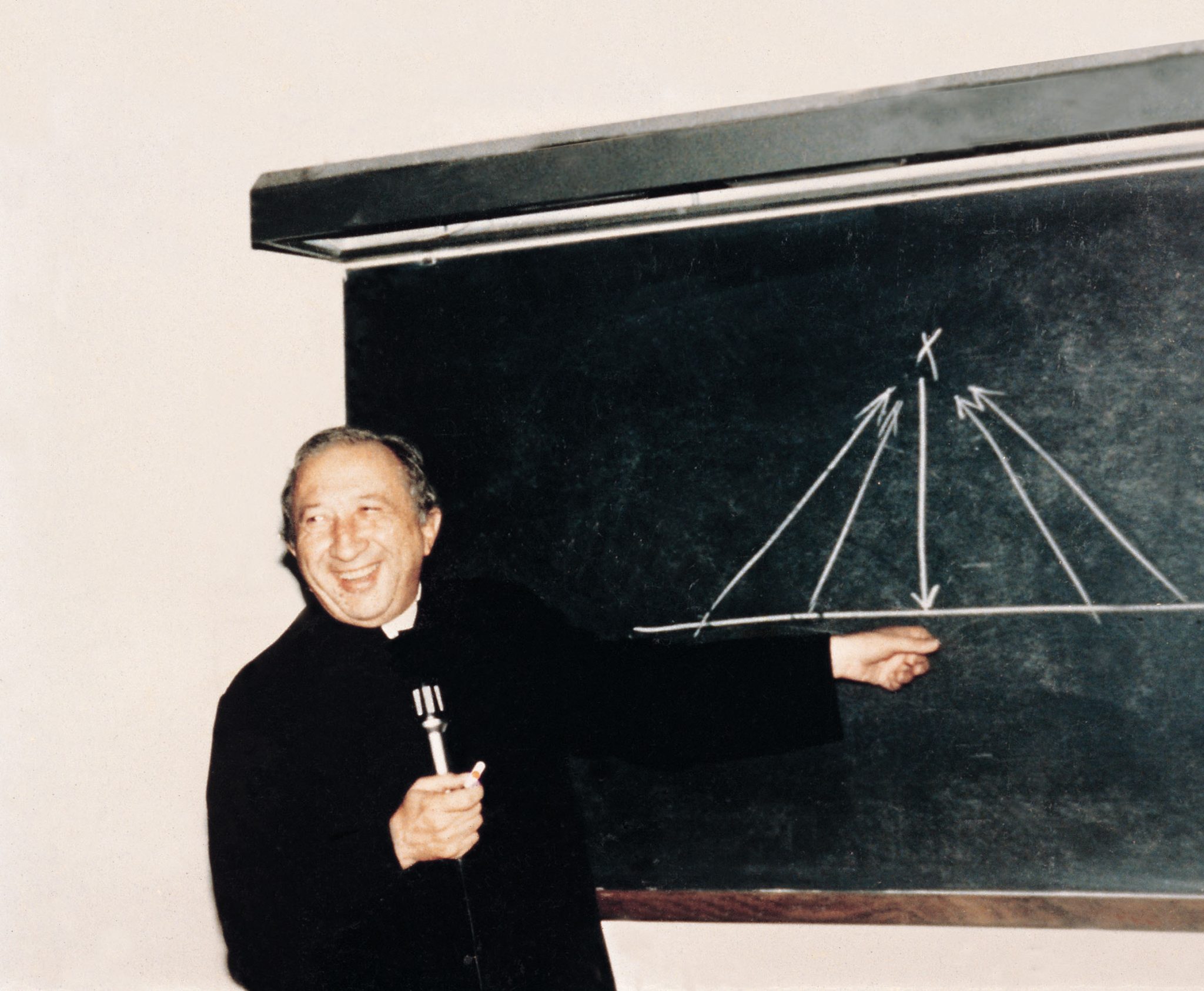

Don Giussani e il caso serio della felicità

Incontro coi giovani di Milano

da Il Sabato, 8 marzo 1986

Dopo un’ora la sala modellata dalla «Comuna Baires» rivela che cos’è. È un grembo, un utero. È il luogo di Milano che somiglia di più all’altare del Duomo. Il centro della vita vi è perennemente messo a tema. Chi ha una risposta, chi ama le facce di quelli che corrono qui da qualunque lido, giovani e giovani con i capelli bianchi, tutti, anche chi non sa proprio niente e dice che solo le gambe lo han portato qui ma la testa chissà dov’è. Tutto questo, dopo che da un’ora parla don Giussani e questi ragazzi continuano a domandare e poi ad ascoltare e spremerei il cranio con le mani per fissare una parola, tutto questo diventa chiaro. Non è la casa di Comunione e Liberazione, eppure don Giussani è dall’inizio a suo agio, in famiglia. Perché ormai da molti mesi, la sede della «Comuna», in piazza Napoli a Milano, è domicilio del Senso religioso. Qui, accanto a Renzo Casali e ai suoi compagni, hanno immerso il loro cuore gente di tutte le case e i senza casa: comunisti, fascisti, cristiani, tanti ex, tutti in cammino. L’incontro con monsignor Luigi Giussani nasce da una lettera che un gruppo di cristiani di Gioventù Studentesca (quindici-diciotto anni) gli ha mandato. Scrivono: «Vorremmo chiederle come possiamo rimanere giovani, cioè mantenere nella nostra vita lo slancio e la domanda di cambiamento, come possiamo non diventare aridi, delusi, scettici». Ci sono tanti ragazzi di tutti i tipi, e anche tante cravatte di adulti, un po’ professori, un po’ antichi studenti di don Giussani, spinti lì dal desiderio di tornare giovani. Vecchi Nicodemi che, nell’’utero della «Comuna», confidano di rinascere.

Ciò che segue è il nocciolo del verbale di quella serata.

don Giussani: Ho quasi sessantaquattro anni e anch’io sono passato per la vostra età e ho un po’ la presunzione di essermela portata dietro. Per questo è giusto, forse, che abbia accettato questo dialogo. Ricordo che una volta a una assemblea di gente matura chiesi: «Che cosa vuol dire essere adulti?». Attesi per molti minuti la risposta che non venne, e dissi la mia. Essere adulti vuol dire generare, riprodurre. Certo, riprodurre dal punto di vista biologico, ma soprattutto dal punto di vista del significato del vivere. Ed essere giovani vuol dire avere fiducia in uno scopo. Senza scopo uno è già vecchio. Infatti la vecchiaia è determinata da questo: che uno non ha più scopo. Mentre chi ha quindici, vent’anni, magari inconsciamente, è tutto teso a uno scopo, ha fiducia in uno scopo. Questo rivela un’altra caratteristica dei giovani. È la razionalità. Essi lo sono molto più degli adulti. Un giovane vuole le ragioni. E lo scopo è la ragione per cui uno cammina. Per dire la parola grossa, che può sapere di romantico, l’ideale. Se uno non l’ha, è vecchio. Nel vecchio il sangue non scorre più bene, comincia l’arteriosclerosi. Il sangue non è più così veloce. E ogni tanto fa grumi. Se uno non ha uno scopo fa grumi, non si protende più. Anche voi potete: potete far grumo sulla moda, sulla ragazza, sul disco, sul panino. I grumi sono lo scetticismo. Pensateci. Uno non ha uno scopo, e davanti alla realtà dice: «Chi me lo fa fare, sta’ calmo». Così, davanti a chi è premuto dentro da una gioia ed è tutto proteso, di fronte a chi è vivo, il vecchio fa: «Eh, poi imparerai, vedrai, vedrai la vita». Nel vecchio non c’è più niente di sicuro, è freddo. Le vene, il sangue non sono più caldi come prima. E il vecchio non ha più presa con la vita. Copre allora questo disinteresse per la vita con la scetticità. Ah, se si potesse farla a pugni con chi introduce i giovani allo scetticismo. Sarebbe l’ideale, è l’unico modo per discutere con chi è scettico. Non si può, ci mancherebbe altro, ma se si potesse…

Perché non bisogna mai essere tranquilli? È vero che lei augura sempre questo?

don Giussani: Se uno nasce in Groenlandia o in Nuova Zelanda tutti capiscono che è un uomo perché ha una grinta, una faccia da uomo. Ma la madre, insieme alla faccia, dà a lui un’altra faccia che lo fa uomo, qualcosa dentro, quel che la Bibbia chiama «cuore». La parola «cuore» sintetizza le urgenze che mettono in moto l’uomo. L’esigenza della felicità. Vi confesso che una tra le prime cose che mi hanno persuaso del cristianesimo è stata la considerazione in cui era tenuta la felicità. È difficilissimo trovare persone che parlino di felicità sul serio. Parla così quasi soltanto il sentimento materno, quando i bambini sono piccoli. L’esigenza di felicità, di giustizia, di amore, dell’essere soddisfatti nel senso tenero e totale del termine: questo è il cuore. E il cuore è vivo, non è mai fermo, e quando raggiungi qualcosa non si ferma, e sei daccapo. Mai tranquillo. Non nel senso di ansioso, ché sarebbe malattia. C’è una frase, tra quelle attribuite a Cristo negli Agrafa (detti non scritti ndr) e da qualche critico ritenute autentiche, che dice: «Venni tra loro, e li trovai tutti ubriachi. Nessuno di loro aveva sete». Questa è la tranquillità che non va! Se vuoi bene a una donna, e ti metti tranquillo, stai attento che la puoi perdere: non la conquisti più, non la capisci più, non la godi più. Invece se le dici «tu», e sei vivo, se non sei tranquillo, e sai che non è una persona qualsiasi (nessuno è qualsiasi), non hai mai finito di incontrarla per anni e anni. Così, di fronte alla società, di fronte alla vita della gente, come si può essere tranquilli? Ma uno piuttosto va a fare il Pietro Micca.

Per un giovane è normale avere un ideale come un’utopia dinanzi a sé. Poi diventa maturo e… come fa a mantenere il cambiamento?

don Giussani: Comincio con il dirti che ideale e utopia non sono la stessa cosa. L’utopia è una parola che rappresenta negli intellettuali quello che nei ragazzi è il sogno. L’utopia ha lo svantaggio di essere piena di presunzione, il sogno almeno ha in sé qualcosa della malinconia che – lo diceva Dostoevskij – è meglio di tante «soddisfazioni». Ma sogno e utopia nascono dalla testa, dalla fantasia. Invece l’ideale è il centro della realtà. L’ideale è quella soddisfazione verso cui ti lancia il cuore, qualcosa di infinito che si realizza in ogni istante. Come una strada che ha una grande meta, e tu camminando, passo dopo passo, già la rendi presente. Così l’ideale cambia la vita di momento in momento. A sessant’anni può cambiarla in modo più suggestivo che a venti, perché l’ideale si fa più evidente, più potente. Ricordo… Ero in seminario, quinta ginnasio a Venegono. Avevo quindici anni. Ero nella cappella e vicino a me stava un prete, vecchio, tutto gibboso, pelato. Era padre Botta. All’inizio della Messa a quel tempo si diceva: «… al Dio che allieta la mia giovinezza». E questo prete, aveva più di settant’anni allora, l’ha detto con una tale vibrazione che ho dovuto guardarlo. Avrei capito dopo… La parola «Dio» è uguale a Ideale. Scriveva Gratry, quel grande filosofo francese dell’Ottocento, che ogni vero ideale richiama Dio. L’ideale si distingue dal sogno perché nasce dalla natura, nasce nel cuore dell’uomo. Perciò non tradisce. Seguilo, non ti tradirà. Sogno e utopia ti portano via dalla vita.

Ideale allora è il mistero di Dio. Ma io non sono ancora credente. Come faccio a sapere di avere incontrato Cristo?

don Giussani: Ragazzo, mi metti proprio kappaò. Mi metti kappaò, perché se io ti dico com’è veramente, che io ho incontrato Cristo e lo incontro tuttora nella compagnia della gente che come me l’ha riconosciuto; se ti dico questo non t’ho ancora detto niente, perché per te non è ancora esperienza, mi capisci? Ma se io ti dico che per me Cristo è l’ideale, capisci che c’è un nesso tra me e questo Cristo. E quest’uomo, nato duemila anni fa, mi fa vivere e mi esalta, mi tiene su, mi cambia. Mi cambia perché è presente. Lo diceva Tommaso d’Aquino: «L’essere è là dove agisce». Se io sono cambiato, vuol dire che è presente. Ma com’è difficile parlare di questo. Perché nessuno capisce più le parole degli altri, si usano parole che non si sanno, si giudicano cose che non sono mai passate attraverso l’esperienza. La questione grave del mondo d’oggi è la sincerità, e il pericolo più grave per i giovani è la doppiezza. La stragrande maggioranza di voi è nata dentro una tradizione cristiana, eppure l’avete abbandonata, giudicata senza averla affrontata. Avete sostituito gli interrogativi, che in greco si chiamano problemi, con il dubbio. E questo è sleale. Perché́ o il dubbio è conseguenza di una ricerca oppure è un preconcetto vigliacco. Me la sento continuamente proiettata addosso questa slealtà: cioè che le parole non sono accettate per quel che significano. Capita anche a proposito di Dio. Un esempio. Insegnavo religione al liceo Berchet. Il giorno prima avevano dato a teatro «Il diavolo e il buon Dio» di Sartre. Ed ecco che i miei avversari vengono in classe armati – perché era sempre una battaglia la scuola di religione – del libretto e leggevano dei passi di Sartre. Hanno letto quel che han voluto. E poi gli ho detto: «Ah, sì? Quello è un Dio così cretino che potrà essere il Dio di Sartre. Non è il mio Dio. Sarei cretino se credessi in un Dio così». Questo per dire che tutti parlano di Dio, di Chiesa, di Cristo. Non si sa più chi sono e tutti sputan giudizi.

Dove sta la grandezza dell’essere uomini, che vie ci sono?

don Giussani: Dicevo al Berchet, tanti anni fa, che per me esistono solo due tipi che hanno la grandezza dell’uomo. Uno di essi è l’anarchico, colui che rifiuta l’infinito per affermare se stesso, contro tutto e tutti. L’altro uomo grande è colui che sta tutto nel sentimento religioso, che è amore all’infinito. Lasciatemi raccontare la storia di un giovane. Trent’anni fa in confessionale è venuto un ragazzo. Dalla sponda della porticina ho sentito dirmi: «Guardi, dietro c’è mia madre, che m’ha cacciato a confessarmi. Però io non ci credo». Se non credi, non posso assolverti, gli dico. Abbiamo discusso. E lui: «Il vero tipo umano è il Capaneo dantesco. È lì, legato, incatenato nell’inferno e grida: Dio, non posso liberarmi perché tu m’incateni, ma non puoi impedirmi di bestemmiarti e io ti bestemmio. Questa è la statura dell’uomo». Ero lì impacciato, il suo era uno di quei ragionamenti che valgon più di tutte le ragioni del mondo. Ma poi tranquillamente gli ho detto: «Ma non è più grande ancora amare l’infinito?». Ha ridacchiato e se n’è andato. Dopo quattro mesi è tornato, mi disse che faceva la comunione ogni giorno: «Quella frase mi ha roso dentro». Due settimane dopo moriva ammazzato in un incidente. È il primo ricordo del mio cosiddetto movimento. Si chiamava Luigi.

——————————————————————————

Sabato 19 febbraio alle 18.30 nel duomo di Brescia il vescovo Pierantonio Tremolada celebrerà una messa in occasione del centenario della nascita di don Giussani. Siete tutti invitati.