L’Europa dei cercatori

A partire dal prossimo 19 gennaio la Fondazione San Benedetto promuove a Brescia un ciclo di quattro incontri di formazione sull’Unione Europea in vista delle elezioni dell’Europarlamento fissate per il 9 giugno 2024. A questo link potete trovare tutte le informazioni sul programma e su come iscriversi per partecipare. Come relatori abbiamo invitato quattro esperti molto qualificati che conoscono a fondo le istituzioni europee. La partecipazione è gratuita perché la formazione rientra fra gli scopi della nostra fondazione, ma siccome i posti sono limitati conviene iscriversi al più presto. Pur incidendo in materia determinante in molti aspetti della nostra vita, poco ancora si sa dell’Unione Europea, della sua organizzazione, del suo funzionamento e dei suoi processi decisionali. Persino i partiti politici sono disattenti candidando spesso per il Parlamento Europeo persone non all’altezza. Per questo la Fondazione San Benedetto ha pensato a un’iniziativa che aiuti a renderci più consapevoli di questa realtà che con le sue scelte determinerà il nostro futuro. Alcune settimane fa, in un editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli ha sottolineato che sempre di più proprio in Europa, e non nei singoli stati, si giocheranno partite decisive per il nostro futuro. «A Strasburgo – ha scritto – si inciderà sui destini delle prossime generazioni molto più che nel Parlamento di un singolo Paese». Da qui la necessità di prepararsi seriamente, di conoscere e di documentarsi sul funzionamento dell’Unione Europea. Un compito di cui come fondazione abbiamo voluto farci carico a partire da questo ciclo di incontri. Una proposta che si colloca in un orizzonte più ampio. Anche la conoscenza «tecnica» per noi non è mai fine a se stessa o volta semplicemente ad accrescere competenze o capacità, ma risponde a un bisogno più profondo di capire quale sia il nostro posto nel mondo. In una conferenza riportata da Avvenire, di cui riproponiamo uno stralcio, il filosofo canadese Charles Taylor osserva che «viviamo in un’epoca in cui le persone si pongono molti interrogativi e trovano molto difficile darsi delle risposte: è un dato di fatto che in alcune parti dell’Occidente tutto ciò stia generando una forte e significativa crisi soprattutto tra i giovani. In particolare, la sensazione è che essi non siano certi di quale debba essere l’orientamento e il significato della loro stessa vita: sono confusi e, quel che è peggio, non vengono incoraggiati a cercare». Una sfida che facciamo nostra: la fondazione è soprattutto un luogo dove chi cerca può sentirsi a casa sua.

A Strasburgo si inciderà sui destini delle prossime generazioni molto più che nel Parlamento di un singolo Paese

di Ferruccio de Bortoli

dal Corriere della Sera – 29 ottobre 2023

Prima o poi l’odiato Mes bisognerà firmarlo. O meglio trangugiarlo. E allora sarà interessante ascoltare le motivazioni di un sofferto sì al Meccanismo europeo di stabilità, considerato a lungo — per ragioni di pura propaganda — il peggior nemico dell’interesse nazionale. In Europa la solidarietà (per esempio il Next Generation Eu) si allinea alla responsabilità (appunto il Mes). Non c’è l’una senza l’altra. E questo dovrebbe bastare a placare qualsiasi diatriba. Nel settembre scorso ci fu poi un’inutile polemica sul ruolo del commissario europeo Paolo Gentiloni sospettato ingiustamente di non aiutare il proprio Paese. Ma se ci pensiamo bene si avvicina una straordinaria occasione per difendere realmente i nostri interessi nazionali in Europa: le elezioni, nel giugno prossimo, per il rinnovo del Parlamento europeo. A patto però che ci si prepari seriamente. E bisogna pensarci per tempo perché le candidature vanno individuate con cura e rigore, tenendo conto che, nella prossima legislatura europea, si affronteranno temi cruciali: non solo transizione energetica e lotta al riscaldamento climatico, ma anche intelligenza artificiale, regole della Rete, tutela dei diritti individuali e benessere futuro di comunità sempre più multietniche. Di conseguenza, immaginiamo che tutti i partiti siano già duramente impegnati nel selezionare le liste sulla base di questi essenziali criteri di competenza. Puntando soprattutto sui giovani perché sono temi di loro interesse, sui quali spesso sono i più preparati.

A Strasburgo si inciderà sui destini delle prossime generazioni molto più che nel Parlamento di un singolo Paese. Come? Non è così? Ah, scusate, ci eravamo per un attimo illusi che con il tanto parlare dell’interesse nazionale fosse questa la principale preoccupazione. Al contrario assistiamo al riemergere di un antico e trasversale vizio della politica italiana. Riassunto così. Il seggio europeo è un succedaneo di quello nazionale e si è pronti a lasciarlo se vi sono opportunità migliori. È una ricompensa per torti (veri o falsi) subiti o per processi terminati con relativa pena assolta. Un secondo tempo della politica nazionale. Un limbo ben pagato. Le assenze sono una necessità, non una colpa. La settimana è spesso cortissima. Quando i leader si mettono poi a capo delle liste per calamitare consensi si sa che lasceranno quasi sempre il seggio vuoto, salvo essere presenti per parlare al proprio elettorato interno.

Le eccezioni ovviamente non mancano — e brillano trasversalmente — ma dovrebbero costituire la regola. Gli esempi di cui essere fieri. Perché poi nelle commissioni, gli altri, spesso più preparati e soprattutto assidui, ci fanno semplicemente neri. E addio interesse nazionale. I tedeschi affiancano al parlamentare uscente un futuro e possibile candidato dello stesso collegio in modo che studi dossier sempre più complessi e non perda mesi nell’adattarsi una volta eletto. Non si può (si lederebbero diritti fondamentali) costringere gli eletti a rimanere cinque anni ma nemmeno far passare l’idea che uno stia lì in attesa di un’alternativa. Non è serio. E poi, parliamo tanto di giovani, ne abbiamo pochi, li paghiamo male e se ne vanno all’estero, però se guardiamo all’elettorato attivo (chi vota) e passivo, l’eleggibilità, c’è solo da vergognarsi. La Germania ha abbassato, con il voto del Bundestag del 10 novembre 2022, il limite per votare alle europee da 18 anni (il nostro) a 16, come in Austria e in Belgio. In linea con una risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022. Nella stragrande maggioranza dei Paesi membri si è eleggibili compiuti i 18 anni. Noi siamo ultimi, insieme alla Grecia, con il limite di 25 anni, ma Atene fa votare i diciassettenni. In sintesi: lasciamo fuori di fatto un pezzo della generazione che ha più dimestichezza e familiarità con le tecnologie digitali, con i temi ambientali, quella che ha più interesse ad essere rappresentata e decidere del proprio futuro. Con il paradosso che chi è più giovane può candidarsi e farsi eleggere in un altro Paese (principio di non discriminazione). Un segnale devastante. È come se dicessimo loro: andatevene qui non c’è posto. Ci stracciamo le vesti sui giovani e non siamo in grado di garantire nemmeno gli stessi diritti politici dei loro coetanei nel resto dell’Unione europea. Ne discutiamo? No. Al contrario ci si è accapigliati sull’opportunità di diminuire la soglia di sbarramento, per avere seggi nel Parlamento europeo, dal 4 al 3 per cento semplicemente per una questione di vita o di morte di alcuni partiti. Non certo per difendere meglio l’interesse nazionale e, tanto meno, per dare maggiore rappresentanza ai giovani.

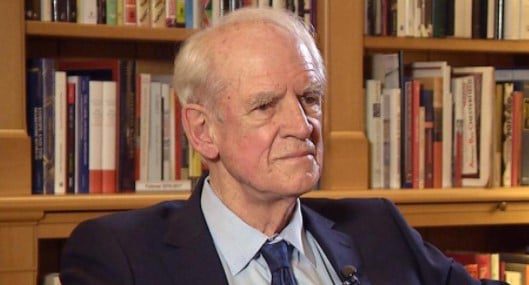

«L’uomo di oggi cerca risposte. Ma fatica a trovarle»

Dal quotidiano Avvenire del 14 dicembre un estratto della conferenza del filosofo canadese Charles Taylor tenuta nel gennaio scorso all’Università Cattolica di Milano sul tema «La secolarizzazione e i cercatori di senso». Il testo integrale è contenuto nel libro «Questioni di senso nell’età secolare» (editore Mimesis) appena pubblicato.

Viviamo in un’epoca in cui le persone si pongono molti interrogativi e trovano molto difficile darsi delle risposte: è un dato di fatto che in alcune parti dell’Occidente tutto ciò stia generando una forte e significativa crisi soprattutto tra i giovani. In particolare, la sensazione è che essi non siano certi di quale debba essere l’orientamento e il significato della loro stessa vita: sono confusi e, quel che è peggio, non vengono incoraggiati a cercare. Molto spesso, inoltre, si constata questo fenomeno assai preoccupante: i giovani non comprendono nemmeno cosa li renda infelici o provochi il loro disagio. Dal momento che il problema non è stato affrontato adeguatamente, adesso bisogna fare i conti con una situazione ancora peggiore: i giovani pensano che vi sia qualcosa di sbagliato nella loro vita, ma non riescono nemmeno a portare alla luce questo disagio, che è molto diffuso, in particolar modo, tra gli adolescenti. La situazione è peggiorata in modo considerevole nel corso della pandemia a causa dell’isolamento e del senso tangibile di abbandono da loro sperimentato.

Alcuni di loro, tuttavia, riescono a immaginare l’orizzonte di una vita piena di significato e ne sono molto felici; sono molto bravi a fare qualcosa e desiderano diventare medici, avvocati, politici. Certamente vi sono diversi modi di superare la crisi, ma la possibilità di smarrirsi strada facendo e di non trovare nessun modello nella vita dei propri genitori (dal momento che si è molto diversi da loro), dei propri colleghi, o dei propri compagni di scuola (che hanno preso strade diverse) crea un grande disorientamento e genera un disagio, un’emergenza, un problema per il quale siamo chiamati a trovare nelle nostre società dei punti di incontro per elaborare soluzioni condivise. Abbiamo sempre più bisogno di gente che, in un modo o in un altro, sappia relazionarsi con i giovani e scoprire il loro valore. Persone di questo tipo potrebbero essere, ad esempio, coloro che sono coinvolti nella formazione sportiva, a patto che non si tratti solo di bravi allenatori di calcio, dal momento che devono saper offrire ai giovani un indirizzo e quel tipo di integrità che possano “salvarli”, perché in grado di metterli in movimento. Penso che questa situazione rappresenti una delle più grandi crisi, così come una delle più grandi sfide della nostra epoca. Riassumendo quanto detto, credo che la crisi possa generare qualcosa di più profondo, in grado di risolvere la crisi stessa.

La crisi è causata dal fatto di essere stati sordi e insensibili a qualcosa di importante e può essere superata solo quando si affronta questo limite, quando si decide di fare i conti con quella domanda che l’ha provocata. La condizione di crisi si riflette nella descrizione molto diffusa di quello che la gente prova quando dice di “sentirsi bloccata”, questa situazione si riscontra in particolare tra quei “giovanissimi”, i quali non sono stati abbastanza fortunati da trovare la loro strada e sperimentano un profondo senso di disperazione. Questo è un aspetto negativo della nostra epoca: nel passato, anche quando si attraversavano momenti di ribellione totale, veniva sempre offerta una possibilità di correzione, che era molto chiara. È qualcosa che spesso non si dà, al giorno d’oggi: questo limite e questa insufficienza si esprimono attraverso espressioni come “non so dove andare”, “non so che cosa sia veramente significativo”, “non so su cosa costruire la mia vita”. Tutto questo è molto brutto ed è stato reso peggiore dalla pandemia. In alcuni casi tale disorientamento porta addirittura al suicidio. In un certo senso, ci troviamo di fronte a una nuova sfida, che consiste nell’intercettare il bisogno dei giovani e tenere aperte delle possibilità per loro. Penso che le diverse religioni siano delle vie, dei percorsi culturali possibili per affrontare questa sfida. Di certo ce ne sono anche altri. Legittimamente molte persone possono sentirsi assai motivate da profonde, serie visioni etiche e politiche senza credere in Dio. Pur non concependo, nella loro vita, un posto per Dio e per la religione, essi manifestano una profonda consapevolezza della direzione intrapresa nella loro ricerca e si rivelano interlocutori spesso molto suggestivi e coinvolgenti per chi è animato da una fede religiosa perché, ancora una volta, è possibile riscontrare in loro un’analogia con il nostro percorso di ricerca o una direzione parallela alla nostra.

Ci sono quindi, di fatto, molti percorsi differenti. Tali percorsi esprimono non solo una ricerca di senso, ma anche di autenticità. Anche se non vi è alcuna stretta, necessaria correlazione concettuale tra l’etica che celebra l’autenticità e la secolarizzazione, è un dato di fatto che nelle società occidentali questa correlazione sia in atto da circa un secolo. Essa emerge innanzitutto nella nostra visione dell’arte. Da circa duecento anni, infatti, è sempre più importante manifestare un carattere di originalità nelle creazioni artistiche, rigettando la semplice ripetizione di schemi precedenti. Successivamente, nel corso del XIX secolo, la nozione di originalità ha assunto un ruolo sempre più centrale e adesso costituisce per noi una delle chiavi di lettura dell’intera evoluzione culturale dall’Ottocento ai giorni nostri. Lungo il percorso, questa nozione ha superato i confini dell’arte estendendosi via via alla vita nel suo complesso. In quest’epoca nasce la seguente esigenza: “voglio trovare la mia direzione, voglio trovare ciò che veramente mi esprime”. Sono certo che questa prospettiva, secondo la quale anche la vita spirituale, non solo quella artistica, sarebbe caratterizzata da un orientamento personale (non solo per ciò che concerne la forma della mia vita, ma anche – a livello più profondo – la sua direzione religiosa e spirituale), abbia contribuito a inaugurare questo cammino. Non possiamo rinvenire dei riferimenti filosofici significativi che spieghino questo indirizzo (secondo il quale ciascun essere umano avrebbe una sua “propria misura”) dal momento che, dal punto di vista filosofico, esso è stato formulato in tempi relativamente recenti, ossia alla fine del XVIII secolo. Penso che questo sviluppo della nostra epoca confluisca con molta naturalezza in quella che ho definito come “la cultura dei cercatori”.