Non lasciamoci sfuggire l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è già entrata a far parte della nostra vita molto più di quanto a prima vista possiamo percepire o immaginare. È un dato di fatto destinato a impattare in modo sempre più pervasivo sulla nostra quotidianità. In questo senso i dibattiti pro o contro l’intelligenza artificiale appaiono del tutto teorici e oziosi, come inutile è ogni posizione di retroguardia. Come Fondazione San Benedetto intendiamo invece proporre iniziative o suggerire ipotesi di lavoro che possano essere d’aiuto ad affrontare in modo consapevole questo cambiamento che è già in atto.

Lo facciamo anche con questa newsletter segnalandovi un articolo uscito nei giorni scorsi sull’Osservatore Romano di Antonio Spadaro che riprende un testo del celebre scienziato e religioso Pierre Teilhard de Chardin scritto nel 1950 sull’avvento delle grandi macchine da calcolo che allora muovevano i primi passi. Per Teilhard l’arrivo delle nuove macchine «che macinano idee e numeri» era un’opportunità per liberare nell’uomo, «e questa volta a un livello mai raggiunto prima, una massa nuova di energia psichica, immediatamente trasformabile in forme ancora più alte di comprensione e di immaginazione». A 75 anni di distanza Spadaro rimarcando la novità di questo pensiero sottolinea come la sfida implicita portata dall’intelligenza artificiale «sia quella di integrare le macchine nella crescita della coscienza, trasformare la velocità di calcolo in profondità di pensiero, usare l’energia liberata per “forme più alte” di comprensione. La domanda di fondo, insomma, non è “quanto possono fare le macchine?”, ma “quanto possiamo crescere noi, con loro?”». L’intelligenza artificiale non è un sostituto del pensiero ma un’occasione per far crescere la nostra coscienza della realtà. Non è quindi una questione tecnica, ma antropologica e per questo ci riguarda.

Il 25 settembre inizia la Scuola di comunità

Giovedì 25 settembre alle 18.30 nella nostra sede di Borgo Wührer 119 a Brescia, ci ritroveremo per la Scuola di comunità. Di cosa si tratta? Partendo dalla lettura di alcuni testi di don Luigi Giussani questo momento è un’occasione per mettere a confronto domande ed esperienze che riguardano la nostra vita e il suo significato. Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno con cadenza quindicinale sempre alle 18.30. La proposta è libera, gratuita e aperta a tutti. Chiediamo solo la continuità della partecipazione come segno di serietà nel percorso che ci apprestiamo a cominciare. Il giorno 25 verranno date indicazioni su come si svolgeranno gli incontri con il calendario fino a dicembre.

Il valore delle macchine del pensiero

di Antonio Spadaro – da L’Osservatore Romano – 1 settembre 2025

Nel marzo del 1950, sulle pagine di «Études», una rivista parigina dei gesuiti letta da un pubblico colto, comparve un breve articolo dal titolo misterioso: Machines à combiner et super-cerveaux. L’autore non era un ingegnere di Harvard, né un romanziere di fantascienza. Era un gesuita, paleontologo e pensatore della storia cosmica: Pierre Teilhard de Chardin. Ciò che ai più poteva sembrare una curiosità tecnologica — la nascita dei primi calcolatori elettronici — per lui era un segno. L’indizio che l’evoluzione non aveva mai smesso di accelerare e che ora stava passando a un nuovo stadio: il prolungamento artificiale del cervello umano.

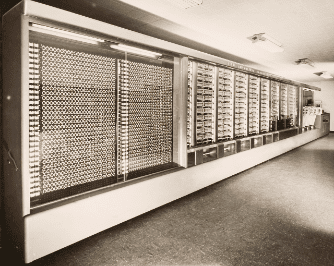

I nomi dei computer che cita — “Bessie”, Mark I, Mark II, Mark III — appartengono alla primissima generazione di calcolatori elettronici, macchine che occupavano intere stanze, alimentate da migliaia di valvole, nate per esigenze belliche e poi riconvertite alla ricerca scientifica. Eppure, Teilhard vedeva già la traiettoria: macchine destinate a moltiplicarsi, diventare più piccole, più accessibili, più potenti. Prevedeva che il costo, allora proibitivo — 300 dollari l’ora per utilizzare una di queste meraviglie — sarebbe precipitato grazie al perfezionamento tecnico e alla crescita della domanda. Una previsione che oggi leggiamo alla luce della legge di Moore, ma che allora suonava come intuizione quasi profetica.

A distanza di settantacinque anni, le macchine che Teilhard chiamava “super-cervelli” hanno assunto forme e potenzialità che nel 1950 nessuno poteva immaginare. Dai colossi elettromeccanici di Harvard e IBM siamo passati a processori grandi pochi millimetri, capaci di effettuare miliardi di operazioni al secondo, fino alle reti neurali artificiali in grado di generare testi, immagini e decisioni complesse. Ma nel 1950, ciò che colpisce Teilhard non è solo la potenza tecnica di queste macchine: è la loro portata antropologica. L’analogia che proponeva era potente: così come l’ottica e la fotografia, in un secolo, erano diventate estensioni naturali della vista umana, queste macchine — veri “neuroni elettronici” — potevano diventare il prolungamento naturale del nostro cervello. Non più soltanto strumenti per vedere meglio, ma per pensare di più e più in fretta.

Teilhard coglie ciò che diventerà evidente decenni più tardi: il rapporto tra uomo e macchina non si gioca solo sul piano della tecnica, ma su quello della coscienza. Le “Bessie” e i “Mark” che lui descrive, enormi e lenti ai nostri occhi, sono per lui segni di un passaggio epocale: l’ingresso dell’umanità in una fase nuova dell’evoluzione, in cui pensiero biologico e calcolo artificiale si intrecciano in un’unica trama. Questa intuizione si colloca nel cuore della sua visione evolutiva. Per Teilhard, la storia dell’universo non è solo evoluzione biologica, ma anche crescita della coscienza, un progressivo avvolgersi di tutte le menti umane in una “noosfera” — una sfera del pensiero planetario. In questo contesto, le macchine elettroniche non sono viste come minaccia, ma come amplificatori della facoltà di pensare, strumenti per liberare nuova energia psichica, capace di tradursi in livelli più alti di comprensione e immaginazione. In altre parole, la tecnologia come trampolino per un salto evolutivo della coscienza.

La sua posizione è equilibrata: rifiuta le fantasie apocalittiche di una “macchina ribelle” che si emancipa dall’uomo, ma respinge anche la paura che l’uso di calcolatori possa atrofizzare le facoltà mentali. Al contrario, come gli utensili hanno liberato le mani, e le macchine industriali hanno liberato forza fisica, così i “super-cervelli” elettronici, se ben integrati, possono liberare la mente umana da operazioni ripetitive per orientarla verso compiti creativi e sintetici.

Il punto cruciale per Teilhard è l’uso liberante delle capacità artificiali: non come sostituti del pensiero, dunque, ma come catalizzatori di nuova energia psichica, strumenti per spostare il baricentro dell’attività mentale umana da compiti meccanici a processi creativi, interpretativi, immaginativi. Questo è il senso dell’analogia con l’ottica e la fotografia: così come queste hanno esteso la vista senza renderci ciechi, le macchine del pensiero possono estendere la nostra capacità cognitiva senza renderci inerti.

Oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa e dell’automazione diffusa, le parole di Teilhard sollecitano una responsabilità culturale e politica. Se la “noosfera” — la rete planetaria della coscienza — è in costruzione, il rischio è che venga alimentata più da dati che da pensiero, più da accumuli automatici che da sintesi creatrici. Il suo appello è quindi ancora valido: liberare tempo e mente per «forme più alte di comprensione e di immaginazione» è la condizione per fare delle nostre macchine non dei concorrenti, ma degli alleati nell’evoluzione della coscienza. Del resto, che cosa significa pensare nell’epoca dell’IA? E, se il pensiero è espressione dell’intelligenza, come si manifesta oggi questa facoltà nel tempo in cui le macchine sembrano replicarne alcune delle sue funzioni storicamente più distintive, quali la scrittura di testi creativi? Se la scrittura non è più segno esclusivo del pensiero, allora l’intelligenza va cercata altrove: non nei risultati visibili, ma in ciò che eccede la funzione. Non in ciò che la macchina replica, ma in ciò che resiste alla replica.

La sfida implicita in questo testo straordinario che «L’Osservatore Romano» ripropone, mettendolo a disposizione del lettore italiano, è quella di integrare le macchine nella crescita della coscienza, trasformare la velocità di calcolo in profondità di pensiero, usare l’energia liberata per «forme più alte» di comprensione. La domanda di fondo, insomma, non è «quanto possono fare le macchine?», ma «quanto possiamo crescere noi, con loro?». Questa domanda è la linea di continuità che collega il laboratorio di Harvard del 1944 ai server che oggi elaborano miliardi di richieste al secondo. È anche la domanda con cui Teilhard de Chardin, se fosse qui, ci guarderebbe negli occhi.

Macchine combinatorie e super-cervelli

Dalla rivista parigina «Études» (marzo 1950)

di Pierre Teilhard de Chardin

«Più silenziosamente, ma con la stessa irresistibile forza delle pile all’uranio e del radar, le grandi macchine da calcolo — anch’esse, sotto l’urgenza dell’ultima guerra, concepite e perfezionate in America — continuano a crescere, preparando mutamenti nell’umanità che potrebbero rivelarsi ancor più rivoluzionari della recente conquista dell’energia atomica. Dopo “Bessie” (nata a Harvard nel 1944), dopo il Mark I e il Mark II, ecco ora il Mark III, l’ultima arrivata: ogni nuova “figlia” supera la madre nell’ampiezza della memoria elettromagnetica, nella rapidità delle operazioni, nella complessità dei calcoli che porta a termine senza possibilità d’errore. Sono macchine interamente elettroniche, capaci di esplorare, in un tempo record, tutte le combinazioni possibili di un numero così vasto di variabili da far arretrare le più esperte équipe di calcolatori umani. In esse passano previsioni meteorologiche e finanziarie, analisi delle proprietà di una data struttura molecolare, valutazioni delle prestazioni di un certo tipo di velivolo in differenti regimi di funzionamento. In cento ore, esse forniscono risultati che, affidati all’uomo, avrebbero richiesto un secolo di lavoro, a condizione soltanto che i dati siano stati previamente tradotti in una particolare aritmetica binaria, in cui ogni cifra, per grande che sia, si riduce a una sequenza di zeri e uni — cioè, elettricamente, di “stop” e “top”.

Per ora, questa potenza ha un prezzo elevato. “Bessie” conta 760.000 componenti; il Mark II è costato 500.000 dollari; l’uso commerciale di una macchina simile si paga oggi 300 dollari l’ora. Ma tutto lascia prevedere che tali costi crolleranno rapidamente, sotto il duplice effetto del perfezionamento tecnico e della crescente domanda. È evidente — così come l’ottica e la fotografia sono diventate, nel giro di un secolo, il naturale prolungamento della nostra vista — che le nuove macchine capaci di combinare elettronicamente “neuroni” si preparano a diventare il prolungamento naturale e universale del nostro cervello: amplificatori prodigiosi, acceleratori delle nostre facoltà, strumenti destinati non soltanto a estendere il nostro sguardo, ma a moltiplicare la nostra capacità di pensare.

Sarebbe ingenuo — per molte ragioni biologiche — immaginare, come fanno certi romanzieri, che un giorno non lontano il cervello meccanico di una “Bessie” perfezionata, fornita di appendici automatiche, possa emanciparsi dal suo autore fino ad aggredirlo e ridurlo in servitù. Non sarebbe però meno antiscientifico temere che, con la moltiplicazione delle “Bessie” e dei “Mark”, l’uomo finisca per lasciare intorpidire e regredire il proprio sistema nervoso. Nel caso delle nuove macchine che macinano idee e numeri — come in quello delle macchine che lavorano la materia — la funzione degli automatismi artificialmente creati dalla Vita riflessa non può essere che una: liberare, e questa volta a un livello mai raggiunto prima, una massa nuova di energia psichica, immediatamente trasformabile in forme ancora più alte di comprensione e di immaginazione».