Il segreto di Andy Warhol? La sua fede cattolica (e le icone)

di Antonio Socci

da Libero – 27 settembre 2021

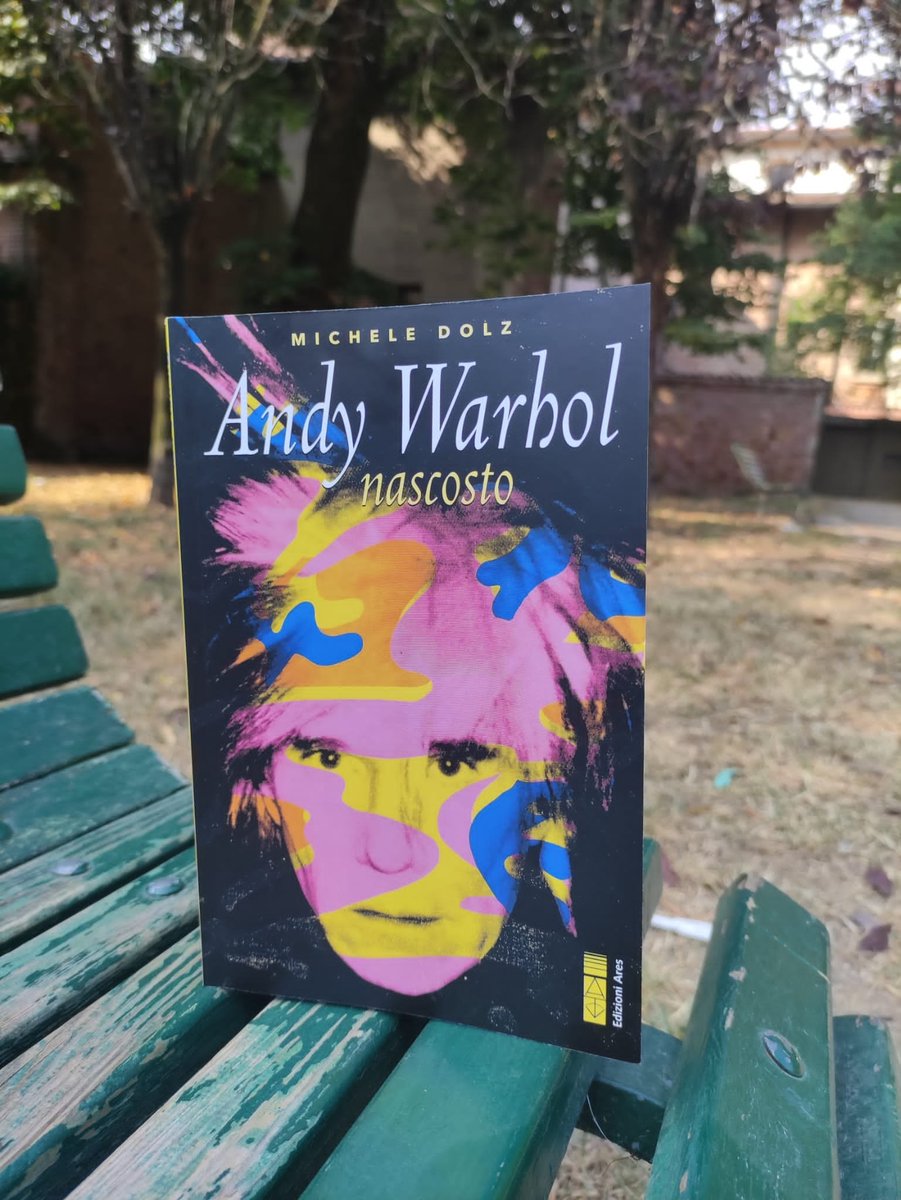

È stato scritto che Andy Warhol, padre della Pop art, è «il secondo artista più comprato e venduto al mondo dopo Pablo Picasso« (Thompson). Forse perché «egli ha cambiato il concetto stesso di arte« (Danto). Ebbe per anni i riflettori addosso – sebbene fosse molto timido – e la sua immagine pubblica significava trasgressione e provocazione. Incarnava la sua èra: in pubblico «cercò di mostrare una personalità piatta e superficiale come i suoi dipinti», scrive Michele Dolz nel libro “Andy Warhol nascosto” (Ares). Ma chi era veramente Andy Warhol? È questa la domanda che si pone il libro di Dolz. Per rispondere parte dalla fine: dalla morte. Nel febbraio 1987, Warhol si ricoverò in ospedale, a New York, per un intervento chirurgico alla cistifellea. Ma le cose andarono inspiegabilmente male e il 22 febbraio morì. Aveva 58 anni. I funerali si svolsero a Pittsburgh, dove era nato, e il 1° aprile fu celebrata per lui una messa funebre nella cattedrale cattolica di St. Patrick, a New York. Le duemila persone presenti, in rappresentanza delle sue molte frequentazioni, probabilmente erano poco abituate a oltrepassare la soglia di una chiesa cattolica. Ma quando muore un personaggio celebre non suscita particolare sorpresa una cerimonia religiosa, anche quando tale personaggio è ritenuto lontano dalla fede cattolica.

Tuttavia la sorpresa, quel giorno, arrivò durante la celebrazione, quando prese la parola John Richardson, «celebre critico e storico dell’arte, amico e biografo di Picasso, che aveva frequentato Warhol al punto di conoscerlo molto bene». Egli disse: «Vorrei ricordare un aspetto del suo carattere che nascondeva a tutti tranne che ai suoi amici più stretti: l’aspetto spirituale. Quanti di voi lo hanno conosciuto in circostanze che erano agli antipodi della spiritualità potrebbero essere sorpresi dall’esistenza di questo aspetto, ma c’era, ed era fondamentale per la mente dell’artista».

AIUTI A POVERI E SENZATETTO

Infatti «Andy non ha mai perso l’abitudine di andare a messa… Come ricorderanno gli altri parrocchiani, passava dalla sua chiesa, St. Vincent Ferrer, diverse volte alla settimana fino a pochi giorni prima di morire… Provava un notevole orgoglio – aggiunse Richardson – nel finanziare la formazione di suo nipote al sacerdozio, e aiutava regolarmente in una mensa per i poveri e i senzatetto. Andy teneva ben nascoste queste attività». A quell’uditorio stupito Richardson spiegò: «Conoscere la sua segreta pietà cambia inevitabilmente la nostra percezione di un artista che ha ingannato il mondo intero lasciandogli credere che le sue uniche ossessioni fossero i soldi, la celebrità, il glamour, e che era così flemmatico da sembrare insensibile». Richardson ricordò la sua Factory e certi «frequentatori» che «negli anni Sessanta erano intenzionati a distruggersi». Circolava tanta droga. «Andy non era tagliato per essere il custode del suo fratello… Tuttavia, sentiva realmente compassione e, nei suoi modi da Principe Myskin, salvò gran parte del suo entourage dalla rovina». L’agile e brillante libro di Dolz scava in questa sua fede. Svela che Andrew Warlhola (questo il suo nome originario) era il terzo figlio di genitori slovacchi emigrati a Pittsburgh. Erano cattolici orientali di rito bizantino: «La famiglia Warhola era profondamente religiosa. Il padre li guidava per chilometri ogni domenica alla messa, la casa era piena di icone, si dicevano le preghiere insieme. Così visse Andrew Warhola fino ai vent’anni, quando si trasferì a New York e diventò Andy Warhol. Ma anche lì le cose non cambiarono… fece trasferire presso di sé la madre vedova, e questa arrivò con i suoi tre gatti, le sue icone e le sue ferree consuetudini pie. Ad Andy andava benissimo: ogni giorno, prima di uscire di casa s’inginocchiava e diceva le sue preghiere con lei in slavo antico; sotto la camicia indossava una catenina con una croce e portava con sé un messale tascabile e una corona del Rosario». Dalla testimonianza delle persone più vicine e dai diari di Warhol, Dolz ricava le tracce di una fede profonda e tradizionale. In fondo i suoi quadri sono debitori alla cultura cattolico-bizantina delle icone in cui Andy era cresciuto. Ma la sua fede come conviveva con la vita che faceva. Per esempio, «i film – nota Dolz – sono un ampio campionario di voyeurismo».

LA MORTE IN FACCIA

Singolare poi il modo in cui visse la propria omosessualità: «Andy – scrive Dolz – non la vedeva come un problema: la cavalcò. È altrettanto vero che non fece dell’omosessualità il soggetto della sua arte, se togliamo alcuni disegni dell’inizio… Altra nota importante è che Warhol non faceva sesso. Sarebbe un’affermazione incredibile se non fosse ben documentata». La svolta della sua esistenza avvenne con il grave attentato del 1968. Vide la morte in faccia. Dopo «la sua vita religiosa s’intensificò». Il punto di arrivo, nel gennaio-febbraio 1987, pochi giorni prima della morte, fu la mostra dedicata all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci che Warhol realizzò a Milano al Palazzo delle Stelline, a pochi metri dal cenacolo vinciano di Santa Maria delle Grazie. Fu un grande successo e fu anche il suo testamento spirituale. Sfogliandone il catalogo, scrive Dolz, si nota che nei suoi rifacimenti dell’Ultima Cena «l’intervento è minimo», «come se volesse essere prudente o forse timoroso… Non ha osato metterci mano, come in un atto di rispetto per Leonardo e per Gesù stesso. E dire che quei dipinti ci fanno entrare nel cenacolo più della stessa pittura di Leonardo!». Osserva Dolz: «C’è una delicatezza, un’amorevolezza in queste opere che non si vedeva nei dipinti degli anni precedenti».