Perché l’assassinio di Giulia ci riguarda

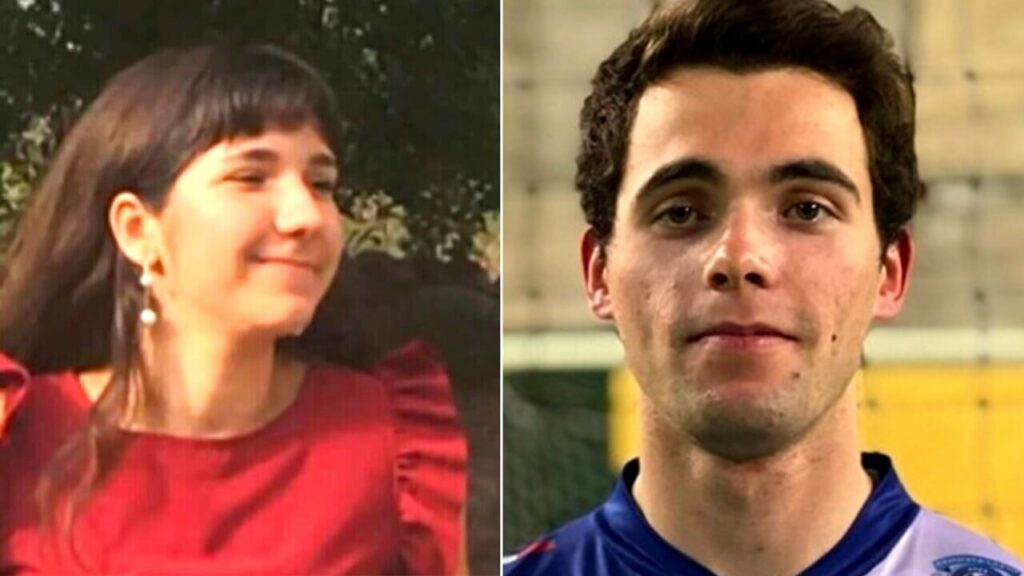

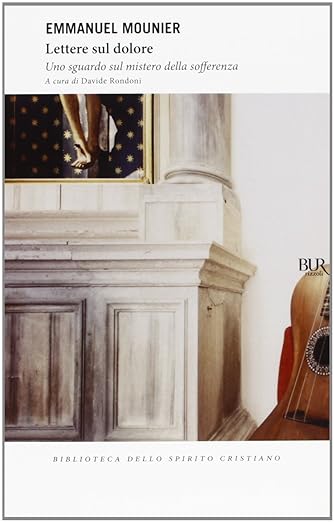

In questi giorni le cronache sono state riempite dalle notizie sempre più sconcertanti sull’assassinio di Giulia Cecchettin. A queste è seguito un bailamme di commenti purtroppo molte volte dettati da cliché ideologici che non aiutano certo a stare di fronte alla drammaticità della realtà. La politica ha dato le sue risposte anche se non sarà certo una nuova serie di norme ad arginare un problema molto più complesso. E poi, da ultimo, sull’onda dell’emotività si è scaricato sulla scuola l’ennesimo compito, quello di educare al rispetto aggiungendo nuove ore di «lezione» con gli «esperti». Noi vorremmo provare a offrire un punto di vista diverso che parte anzitutto dalla considerazione della vera natura di quanto è successo. Lo facciamo riproponendo l’intervista pubblicata sul sito del mensile Tempi con la psicologa della coppia e della famiglia Vittoria Maioli Sanese, da oltre cinquant’anni alle prese con le relazioni uomo-donna e genitori-figli. «Possiamo fare tutte le leggi del mondo – afferma nell’intervista -, ma se manca il passaggio dentro di sé, il cambiamento della persona, non succederà nulla di significativo. Sembra che oggi in Italia si abbia paura di andare a fondo del problema». E il problema non è di sicuro un patriarcato che non esiste più, ma semmai il narcisismo sempre più diffuso che «diventa intollerabilità del proprio limite, intollerabilità della frustrazione». Ma questa vicenda è anche la storia di un grandissimo dolore, anzitutto per le famiglie di Giulia e di Filippo, davanti al quale sembra impossibile stare senza fuggire e dimenticare oppure cedere alla rabbia. In questo può essere d’aiuto la lettura delle «Lettere sul dolore» di Emmanuel Mounier, raccolte nel libro da poco ripubblicato dalla Bur Rizzoli, scritte dal grande intellettuale francese durante la malattia della sua piccola figlia Francoise. Uno sguardo sul mistero della sofferenza che non censura nulla e nel quale la morte non è mai l’ultima parola. Pubblichiamo una presentazione del libro di Mounier scritta da Giovanni Fighera.

————————————————————

«La patologia di chi ha ucciso Giulia non si chiama patriarcato. Il problema è molto più serio»

I “mea culpa” dei maschi, le leggi, i corsi a scuola «non sono risposte feconde di cambiamento, si ha paura di andare a fondo della questione: il rapporto senza alterità. Sempre più grave e diffuso». Intervista a Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia

di Caterina Giojelli – da Tempi – 21 novembre 2023

Appena è stato ritrovato il suo corpo senza vita e arrestato il suo ex fidanzato, Giulia Cecchettin è diventata subito «la vittima numero 105», il «centocinquesimo femminicidio dall’inizio dell’anno». Governo e opposizione hanno annunciato «subito una legge antiviolenza», politici e studenti «subito corsi di affettività e sessualità a scuola», esperti e giornalisti «subito la campagna di sensibilizzazione per riconoscere i segnali d’allerta».

E gli uomini hanno iniziato subito a pubblicare i loro «mea culpa», dal vicepremier Tajani («come uomo chiedo scusa a tutte le donne, a cominciare da mia moglie e da mia figlia per quello che fanno gli uomini») a Piero Pelù («mi vergogno di essere uomo»), fino a Gianni Cuperlo («il problema siamo noi uomini»), tesi fatte proprie da influencer e utenti di ogni risma e pubblicate a tutto spiano su internet, giornali, social network. «Ma quando si prende la china del mea culpa generalizzato non si arriva affatto al problema, che è molto più profondo, non si arriva a nessun cambiamento», spiega a Tempi la psicologa della coppia e della famiglia Vittoria Maioli Sanese, da oltre cinquant’anni alle prese con le relazioni uomo-donna (qui avevamo già affrontato con lei il tema della violenza e delle molestie) e genitori-figli.

Si sono levate migliaia di voci e sono stati dedicati centinaia di articoli a Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Cosa l’ha colpita di più?

La totale difesa dei genitori del ragazzo, il «nostro bravo ragazzo», che ripetevano «non capiamo come possa essere successa una cosa del genere», «non aveva dato mai nessun problema». Perché era evidente fin dall’inizio che il loro ragazzo era l’autore di un delitto. Questa impossibilità di affrontare la verità dice che per anni i genitori hanno censurato, o non sono stati capaci di vedere, tutti i segnali che probabilmente il ragazzo mandava, oppure che li hanno visti senza capirne la pericolosità. Ma per arrivare a un omicidio significa che è in corso una patologia molto importante.

Sui giornali è stato dato un nome a questa “patologia”: Filippo ha ucciso perché è un uomo, lo dicono gli uomini stessi.

Allora gli uomini, così come chi scrive che il problema sono gli uomini, ancora una volta non hanno capito il problema. Non hanno capito che l’uccisione di Giulia e quelle di altre donne prima di lei costringono a rispondere a domande di fondo. E cioè: cosa vuol dire essere uomini? Dove si esprime la nostra mascolinità? Chi è la donna per noi? In questo clima saturo di prese di posizione sul femminicidio iniziano a comparire delle domande molto serie, ma se vengono sistemate con i «non capiamo come possa essere successo» o i «mea culpa» generalizzati, come se tutti gli uomini potessero diventare un Filippo, allora non cambierà nulla. Perché queste non sono risposte feconde di cambiamento. Sono risposte che accomodano le coscienze invece di portare a guardare il nocciolo della questione: come stiamo trattando il nostro “umano” oggi. Non solo le donne, l’altro. Anche questo mi ha colpito molto.

Lei pensa che l’annuncio immediato di una legge, l’inasprimento delle pene, la guida per riconoscere “i segnali spia”, i corsi su affettività e sessualità cambieranno la situazione? La Svezia, come ha ricordato il ministro Eugenia Roccella, ha un tasso di violenza contro le donne e un numero di femminicidi più alto rispetto all’Italia eppure ha l’educazione sessuale nelle scuole. E il numero di femminicidi è maggiore nei paesi europei più progressisti e meno patriarcali dell’Italia.

Io penso che gli annunci siano la conferma di come andiamo alla ricerca di soluzioni immediate e mai prese dal “dentro di sé”. Mi riferisco alle soluzioni demandate a Stato, politica, magistratura. Possiamo fare tutte le leggi del mondo, ma se manca il passaggio dentro di sé, il cambiamento della persona, non succederà nulla di significativo. Perché trovare la risposta chiude la persona, trovare le soluzioni chiude, chiude sempre. Il cambiamento nasce dal mantenere viva la domanda, dalla ricerca, dall’andare a fondo. Sembra che oggi in Italia si abbia paura di andare a fondo del problema, che ci si accontenti di come viene “letto” il problema. Un problema molto più serio di quanto lo percepiamo se crediamo bastino i corsi a scuola per affrontarlo.

La scuola non è un luogo adeguato?

La scuola è sempre stata il primo partner privilegiato della famiglia nella crescita dei ragazzi. Per un ragazzo è “significativo” incontrare quel maestro piuttosto che un altro, quell’ambiente piuttosto che un altro eccetera, soprattutto nell’età adolescenziale. Ma non possiamo interrogarci su quale sia il compito specifico della scuola senza interrogarci su quale sia quello della famiglia. Oggi questo rapporto scuola-famiglia è in crisi: non sappiamo come dovrebbe essere o cosa dovrebbe diventare perché la famiglia ha perso la sua identità. È diventata un luogo di benessere. Un luogo dove si risponde ai bisogni dei propri figli, punto. E questo è un problema serio. Che non si risolve a scuola.

Cosa c’entra con l’assassinio di Giulia?

Forse per deformazione professionale ho visto subito il sentimento di possesso estremo che il ragazzo portava avanti nel rapporto con la sua fidanzata: la sola idea che lei prendesse una laurea prima di lui, aprendosi ad altri orizzonti, lo mandava in crisi. Per lui la vita di Giulia dimostrava che la sua valeva poco. La ragazza era un modello di efficienza, capacità e sicuramente di temperamento e volontà a cui lui non poteva arrivare. Questo è considerato uno dei rapporti più patologici che esistono: il rapporto in cui manca l’alterità, in cui l’altro non è “un altro”, ma ha solo una funzione in relazione a me stesso. La domanda che dovremmo farci allora è questa: come mai un ragazzo così giovane aveva già questo tipo di rapporto? Perché aveva questa esigenza profonda di ammazzare? Certamente questo omicidio non nasce da un raptus improvviso, ma è maturato nel tempo, ed era esplicita l’intenzione di uccidere fino a travolgere la coscienza del ragazzo. Fino a distruggere quello che di umano e sano portava dentro di lui. Un tipo di amore che niente ha a che vedere con l’amore. Perché?

Perché è figlio del patriarcato, scrivono i giornali.

No assolutamente, non sono d’accordo. Un ragazzo così giovane e possessivo non è figlio del patriarcato, ma, come molti, figlio del narcisismo. Lavoro con molti genitori e insisto da tantissimi anni su questo aspetto: quello del figlio guardato, concepito, riconosciuto, come funzione propria. Il figlio bravo, perfetto, riuscito perché se così non fosse “significa che noi abbiamo sbagliato tutto”. Questo narcisismo che diventa intollerabilità del proprio limite, intollerabilità della frustrazione, perfino di avere un figlio che ha un po’ di problemi, consegna al genitore un’idea di figlio assolutamente fuori dalla realtà. Un figlio pensato “come dovrebbe essere” che soppianta il figlio reale da conoscere, da capire, e soprattutto da aiutare. Io non credo che questo sia frutto del patriarcato, ma di un estremo narcisismo. Molto, molto presente oggi. Tant’è vero che si manifesta con la “protezione totale” che si ha verso i bambini fin da quando sono molto piccoli, il sentimento meno genitoriale che possa esistere.

Perché la protezione non è un sentimento genitoriale?

Perché comunica al figlio una falsità totale: a te, figlio, non deve succedere nulla. Non deve succedere una sgridata degli insegnanti, non deve succedere che una ragazza ti dica di no. Devi stare bene. Sicuramente è molto pericoloso che la famiglia sia diventata il luogo del benessere mentre la tecnologia, la rete, i nuovi media [Tempi ne aveva parlato con la dottoressa Sanese qui, ndr] si sono impossessati del potere di dire al ragazzo chi è, e chi sarà l’uomo che deve diventare. Ogni rapporto porta con sé la domanda: chi sei tu per me? Soprattutto quello uomo-donna. Ma la risposta per le nuove generazioni è stata appaltata e affidata a internet. A una “intelligenza artificiale” deturpante l’umano. Io mi stupisco sempre di come i genitori non si accorgano di questo, travolti dalla paura di far sentire i propri figli diversi dagli altri, che possiedano meno degli altri, che debbano affrontare più dolore o fatica degli altri. Questo dice molto dell’incapacità dei genitori di affrontare la sconfitta e la frustrazione. Ma la protezione è un velo che nasconde tutto ciò che lievita prepotentemente dentro il cuore e la mente di un ragazzo. Fino a diventare patologia.

Molti stanno invitando i genitori di figli maschi a educarli, rieducarli, al rispetto delle donne, propongono linee guida, letture.

Io mi rifiuto di dire ai genitori che cosa devono fare, perché l’educazione non si fa con i princìpi, ma dentro un rapporto vivo. Siamo abituati a ritenere il nostro pensiero e il nostro giudizio assoluto, senza ricercare un punto di riferimento e di confronto, senza sentire l’esigenza di dialettizzarlo con qualcuno. E la scomparsa di questa esigenza di confronto credo sia uno dei frutti del narcisismo di cui parlavamo prima. Certamente dovremmo rispondere a questa domanda: nella nostra famiglia si esercita la dignità? Si ha la coscienza della propria dignità? Questa è una domanda fondamentale. Perché io vedo nella sparizione di un’esperienza di dignità in famiglia l’impossibilità per i ragazzi di riconoscerla. Ogni intervento fatto a scuola, o nell’adolescenza, resterà un intervento intellettuale se la dignità non si è fatta esperienza e carne quotidiana in famiglia. A cosa serve “capire” che si devono rispettare le donne se non si è fatta esperienza di questo rispetto? Il cambiamento non può che essere dato dall’unità di mente e cuore con la vita quotidiana: in una parola, dall’esperienza di un altro accanto a noi.

————————————————————————————————

Lettere sul dolore

C’è una sofferenza più grande della perdita di un figlio? L’esperienza di Emmanuel Mounier

di Giovanni Fighera

Pochi testi letterari sono una testimonianza così limpida della sperimentazione del «centuplo quaggiù», di quello sguardo nuovo sulla realtà che non è l’eliminazione dei problemi o della sofferenza, ma si traduce in quella «perfetta letizia» di cui parla san Francesco. Allora anche il male può essere guardato diversamente.

Il mistero del dolore, della sofferenza e della malattia trova solo in Cristo una plausibile risposta. Il grande intellettuale cattolico francese Emmanuel Mounier (1905-1950) ci documenta nelle lettere la viva esperienza della presenza di Cristo nella sua vita. Il 25 maggio 1928, rivolgendosi a J. Chevalier, in seguito alla morte di un amico, scrive: «Il giorno della morte del mio amico […] ha portato in primo piano, tra i miei pensieri, tutto il dramma di una vita che aveva in sé il dramma di una famiglia, di una generazione, di un’umanità. Ne ho ricevuto un tale arricchimento che, nonostante l’irreparabile, ci sono delle ore e delle settimane che non vorrei non aver vissuto. E penso che sia proprio questo che manca soprattutto a quelle anime tronfie di professori: il sacrificio accettato spontaneamente, o la prova, […]. La nozione stessa, la nozione concreta della miseria umana (come della sua vera grandezza): non conoscono l’ospedale se non dall’interno delle loro commissioni d’igiene».

Mounier è consapevole che solo nell’esperienza si può arrivare alla verità della vita, non stando «di fuori», non nella retorica e nei bei discorsi, non nella dottrina disincarnata. Scrive, infatti: «Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla carne. Questa sera ho la consapevolezza che non difendo una posizione…» (dalla lettera del 3 gennaio 1933). Nel contempo, però, «non resta che una cosa: pregare, perché le tenebre non si confondano con la luce» (dalla lettera del 25 gennaio 1933). Mounier non crea, però, una morale del «sacrificio per il sacrificio», «un’etica della sofferenza per la sofferenza»; infatti a Paulette Leclerq, che diventerà la sua futura moglie, attesta: «Accettare la volontà di Dio non significa umanizzare l’amore soprannaturale della sofferenza e della rinuncia, significa invece accettarla in qualsiasi modo essa si manifesti, anche se dovesse essere conforme ai miei desideri umani; nemmeno il sacrificio deve venire prima; bisogna essere preparati a tutto, anche alla felicità. È in questo modo che si santifica la felicità» (lettera del 12 febbraio 1933).

Quando, poi, scoppiata già la guerra, si ammala la piccola e amata figlia Francoise, il suo cuore si spalanca alla rivelazione del Mistero in qualunque modo esso si manifesti sino all’attesa del miracolo della guarigione. L’1 marzo 1940 Mounier scrive all’amico J. Leclerq: «Amavamo la felicità tanto più desiderata in quanto non era solo felicità. Ci è stata chiesta una rinuncia un po’ brutale […]. È certo che ne usciremo più arricchiti. Forse con una specie di felicità, forse con la sventura (non lo possiamo prevedere), ma più ricchi. E se avremo la felicità, Francoise guarita o qualche altra cosa, ce ne serviremo con più delicatezza». Emergono da quanto detto un senso di dipendenza dal Mistero, più grande di noi, che fa tutte le cose, una tenerezza che abbraccia tutto senza pretese di dare risposte immediate, ma con «la delicatezza» della domanda e dell’attesa, non della pretesa. Così, quando la situazione della figlia si aggrava, questa stessa pura domanda sembra già spalancarsi su un abbozzo di risposta: «Che senso avrebbe tutto questo se la nostra bambina fosse soltanto una carne malata, un po’ di vita dolorante, e non invece una bianca piccola ostia che ci supera tutti, un’immensità di mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo faccia a faccia?» (lettera del 20 marzo 1940 alla moglie Paulette).

L’atteggiamento di domanda e di preghiera si fa offerta: «Non dobbiamo pensare al dolore come a qualcosa che ci viene strappato, ma come qualcosa che noi doniamo, per non demeritare del piccolo Cristo che si trova in mezzo a noi, per non lasciarlo solo ad agire col Cristo. Non voglio che si perdano questi giorni, dobbiamo accettarli per quello che sono: giorni pieni d’una grazia sconosciuta». Questo è l’atteggiamento più umano, anche di fronte alla malattia e alla sofferenza: domandare che nulla vada perduto, che nessun giorno sia sciupato. Così, anche nella stanchezza, una calma pervade il cuore nella percezione e speranza di una positività ultima. L’11 aprile, dunque, rivolge alla moglie queste parole: «Sento come te una grande stanchezza e una grande calma mescolate insieme, sento che il reale, il positivo sono dati dalla calma, dall’amore della nostra bambina che si trasforma dolcemente in offerta, in una tenerezza che l’oltrepassa, che parte da lei, ritorna a lei, ci trasforma con lei, e che la stanchezza appartiene soltanto al corpo che è così fragile per questa luce e per tutto ciò che c’era in noi di abituale, di possessivo, con la nostra bambina che si consuma dolcemente per un amore più bello. Dobbiamo essere forti con la preghiera, l’amore, l’abbandono, la volontà di conservare la gioia profonda nel cuore».

Quando, poi, muore la piccola Francoise, in risposta a quanti sostengono che sia capitata loro una grande disgrazia, Mounier attesta: «Invece non si tratta di una disgrazia: siamo stati visitati da qualcuno molto grande. Così non ci siamo fatti delle prediche. Non restava che fare silenzio dinanzi a questo nuovo mistero, che poco a poco ci ha pervaso della sua gioia […]. Ho avuto la sensazione, avvicinandomi al suo piccolo letto senza voce, di avvicinarmi ad un altare, a qualche luogo sacro dove Dio parlava attraverso un segno. Ho avvertito una tristezza che mi toccava profondamente, ma leggera e come trasfigurata. E intorno ad essa mi sono posto, non ho altra parola, in adorazione. Certamente non ho mai conosciuto così intensamente lo stato di preghiera come quando la mia mano parlava a quella fronte che non rispondeva, come quando i miei occhi hanno osato rivolgersi a quello sguardo assente […]. Mia piccola Francoise, tu sei per me l’immagine della fede. Quaggiù, la conoscerete in enigma e come in uno specchio».

Questo sguardo di misericordia e di tenerezza, nonostante il proprio e l’altrui male, è possibile grazie a Cristo, non proviene dalla censura del male o del dolore, dall’attenuazione o dall’eliminazione del desiderio (in modo tale da estirpare anche il dolore) come tante filosofie o religioni hanno proposto in questi secoli. Possiamo stare di fronte alla sofferenza con tutto il nostro desiderio di felicità infinita intatto in forza della promessa che Cristo ci ha fatto: «Neanche un capello del vostro capo andrà perduto!». E ancora ad una vedova, che ha perso il figlio, Lui solo in tutta la storia dell’umanità ha osato dire: «Donna, non piangere!».