I corpi intermedi, i trattori e il caso Navalny

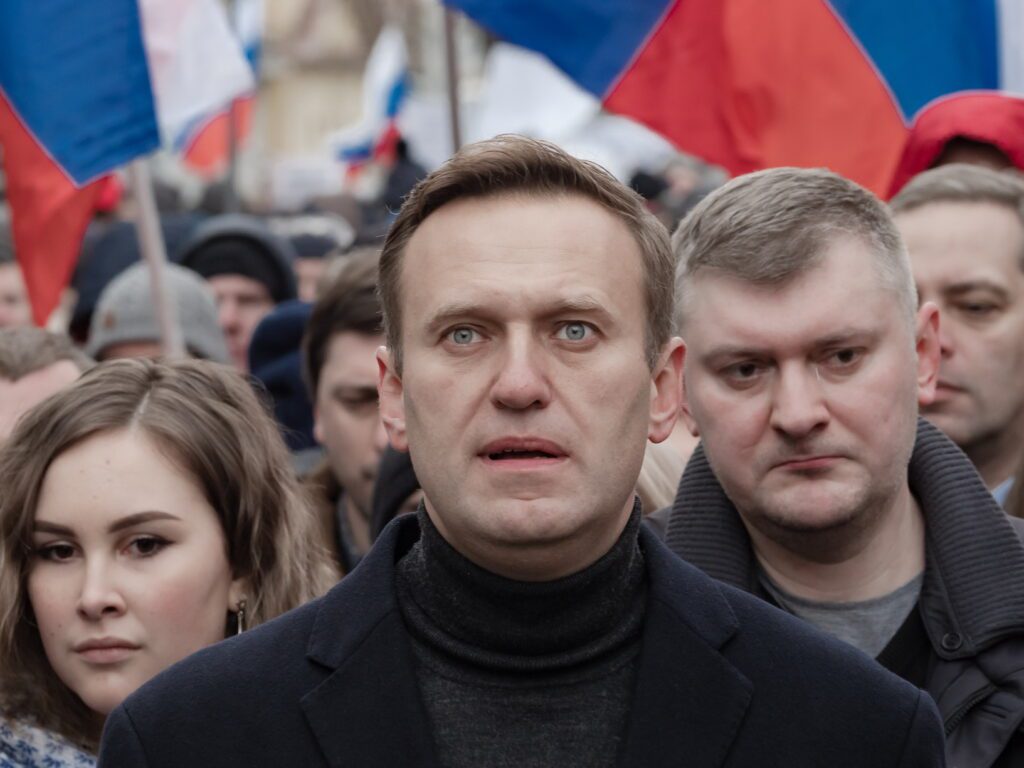

Le nostre società e le nostre democrazie soffrono per «l’indebolimento dei corpi intermedi». C’è una «perdita di valori collettivi» e del «senso di comunità». Un dato abbastanza evidente a qualunque osservatore non superficiale. In un articolo pubblicato sul Sole 24Ore gli economisti Marco Buti e Marcello Messori sottolineano il ruolo decisivo che in un sistema democratico sono chiamati a svolgere i corpi intermedi (associazioni, comunità locali, sindacati, terzo settore, etc.), cioè tutto quell’insieme di realtà sociali nate dal basso, in modo libero e creativo, per rispondere a bisogni concreti o per dare voce e rappresentanza a un territorio, a una comunità, a un gruppo, di cui l’Italia è sempre stata ricca. Le conseguenze negative del venir meno di questo tessuto sociale, a torto disprezzato in nome della cosiddetta disintermediazione (vi ricordate il «meraviglioso principio» dell’«uno vale uno»?), sono sotto gli occhi di tutti. È di queste settimane la protesta dei trattori. Nell’articolo si cita la vicenda dei gilet gialli in Francia. Ma potremmo ricordare il caso dei partiti politici ridotti ormai a «comitati elettorali» fino al punto di averci tolto la possibilità di esprimere le preferenze alle elezioni. Salvo poi, con scandalosa ipocrisia, recitare la parte di chi è preoccupato per la sempre più scarsa affluenza alle urne. Il tema dei corpi intermedi è sempre stato al centro della nostra attenzione come Fondazione San Benedetto. Siamo infatti profondamente convinti che il loro indebolirsi sia un di meno per l’intera società e per ogni singolo cittadino. Nel nostro piccolo, nelle prossime settimane, raccogliendo la sollecitazione di alcuni imprenditori, intendiamo dar vita a uno spazio di confronto e di aiuto per affrontare in particolare due temi molto sentiti dal mondo delle imprese: da un lato le questioni legate alla transizione ecologica e dall’altro l’impatto dell’intelligenza artificiale. Vi terremo aggiornati. In ogni caso la questione dei corpi intermedi è centrale per il futuro dei sistemi democratici in cui viviamo. In queste ore ha fatto il giro del mondo la notizia della morte di Alexei Navalny, un uomo che «ha dato un esempio di coraggio e di amor proprio che ha pochi uguali» di fronte all’arroganza del potere di Putin, come scrive Adriano Sofri sul Foglio nell’articolo che vi invitiamo a leggere. Troppo spesso diamo per scontato che la democrazia sia qualcosa di acquisito una volta per tutte. Ancor più questo vale per i giovani che non hanno mai conosciuto, ormai neppure per sentito dire, i misfatti della dittatura. In questo momento perciò suona ancora più vera la frase di Goethe che riportiamo anche sull’home page del nostro sito: «quello che abbiamo ereditato dai nostri padri va riguadagnato per possederlo». Il sacrificio di Navalny oggi ci chiede questo passo di consapevolezza.

Così la democrazia rischia il caos

di Marco Buti e Marcello Messori

da Il Sole 24Ore – 14 febbraio 2024

Nelle società mature l’indebolimento delle istituzioni e dei corpi intermedi (enti decentrati, organismi sociali e associativi) è stato uno dei fattori decisivi di quella perdita di valori collettivi, anche fra loro conflittuali, e del senso di comunità che hanno minato la capacità di rappresentanza dei partiti politici e hanno gonfiato oltre misura il ruolo dei loro leader. Ne sono risultate sia un’atomizzazione delle relazioni sociali che un accorciamento dell’orizzonte decisionale. Il processo è stato così incalzante e pervasivo da porre in crisi, come già notato da Sabino Cassese e altri, i fondamenti delle democrazie liberali.

Molti Paesi europei sono passati, in pochi anni, da una ricca articolazione di istituzioni e corpi intermedi a una perdita di senso collettivo. Un esempio precoce di questa deriva è offerto dalla Francia. Nel suo libro L’ivresse démocratique, Alain Minc già denunciava il problema alla metà degli anni Novanta. Nell’area dell’euro, la Francia ha uno dei più bassi tassi di adesione dei lavoratori del settore privato a organizzazioni collettive di rappresentanza, così che forme sindacali o spontanee di aggregazione si limitano a resistere al cambiamento, contraddicendo la funzione propria ai corpi intermedi: come contemperare i contrastanti interessi di varie parti della società con le finalità generali. Tale situazione è aggravata da una debolezza strutturale delle istituzioni decentrate francesi che sono sovradeterminate dal carattere verticistico dello Stato. Ne deriva una mancanza di filtri sociali e istituzionali in grado di attutire gli impatti di quei conflitti che sono un aspetto fisiologico e positivo di società complesse.

Il caso recente forse più emblematico è la rivolta dei gilets jaunes che, nei mesi passati, ha paralizzato Parigi e altre città francesi, sfociando in numerosi episodi di violenza. Quelle manifestazioni hanno mostrato la difficoltà di armonizzare obiettivi generali di medio-lungo termine (la tutela ambientale) e gli interessi immediati delle parti più vulnerabili della società. Senza la mediazione di istituzioni intermedie, questo inevitabile trade off è sfociato in una crisi sociale così rilevante da porre in questione l’autorità del Presidente della repubblica. Ciò mostra non solo che la mancanza di filtri trasla immediatamente le tensioni dal basso al vertice ma anche che iniziative dall’alto, con costi sociali rilevanti (si pensi alla riforma delle pensioni di Macron), possono mettere in discussione assetti istituzionali e leadership fino ad allora consolidati.

Pur se a livello aneddotico, è istruttivo comparare la vicenda francese dei gilets jaunes con quella belga. Anche in Belgio le tensioni hanno tratto origine dall’insofferenza di componenti fragili della popolazione verso l’impatto della transizione “verde”; eppure, la presenza di numerosi (alcuni direbbero: troppi) filtri istituzionali e sociali ha portato a un riassorbimento rapido e non traumatico delle tensioni. Considerazioni analoghe potrebbero essere estese all’attuale “rivolta dei trattori”, che fa emergere la crescente e non mediata divaricazione fra centro e periferia e i connessi rischi di “francesizzazione” di molte società.

Grazie ai lavori di autori quali il premio Nobel Oliver Williamson, la teoria economica neo-istituzionalista ha mostrato che società “dense”, ossia ricche di istituzioni intermedie che creano un continuum fra Stato e mercato, sono efficienti e stabili. Altri autori, come Paul Collier e Raghuram Rajan, hanno più recentemente insistito sulla relazione positiva fra forza delle strutture intermedie (associazioni, comunità locali, terzo settore) e capacità di inclusione basata sull’adattamento del welfare all’evoluzione del mercato del lavoro (in primis, l’integrazione dei migranti). L’incidenza di efficaci corpi intermedi rappresenta, così, il miglior antidoto a quelle forme di corporativismo e di estrazione di rendite che prosperano in società frammentate. Usando il linguaggio della filosofia politica, il ruolo dei corpi e delle istituzioni intermedie non è di sopprimere il conflitto per affermare una “democrazia deliberativa”, ma di incanalare i conflitti per impedire che una “democrazia agonistica” sfoci nel caos.

Il tema è rilevante anche per l’Unione europea. Data la percepita lontananza delle istituzioni europee dai problemi della vita quotidiana, le autorità nazionali sono chiamate a fungere da “corpi intermedi della Ue” in modo da avvicinare “Francoforte” e “Bruxelles” ai cittadini europei. Due esempi servono a illustrare il punto. Il primo riguarda la Banca centrale europea (Bce). Già all’inizio degli anni Duemila, due membri del Comitato esecutivo della Bce, Otmar Issing e Tommaso Padoa-Schioppa, si misurarono sulla possibile interazione fra Bce e autorità nazionali. Issing sosteneva che l’indipendenza della Bce imponesse una piena separazione rispetto ai governi al fine di evitare pressioni sulla politica monetaria unica. Padoa-Schioppa riteneva invece che un coordinamento con il livello nazionale fosse essenziale per evitare che l’indipendenza della Bce scadesse in isolamento ogniqualvolta gli interventi, volti a perseguire il mandato della stabilità dei prezzi, siano in contrasto con gli interessi immediati di settori della popolazione. I limiti di gestione delle crisi dei debiti sovrani negli anni Dieci e – con segno opposto – del recente processo inflazionistico, nelle quali la Bce è stata lasciata sostanzialmente sola, mostrano la lungimiranza della visione di Padoa-Schioppa.

Il secondo esempio riguarda l’attuale realizzazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza finanziati dalla Ue nell’ambito di Next Generation Eu. Il raggiungimento degli obiettivi previsti in ciascun Piano, che è compito del governo sotto il controllo della Commissione europea, dipende dall’appropriazione “profonda” di tali obiettivi da parte dell’intero corpo sociale e istituzionale nazionale mediante le sue istituzioni intermedie. Questa titolarità non favorisce solo l’efficacia dei piani nazionali, ma apre anche la strada a un bilancio centrale europeo che possa finanziare un nuovo modello produttivo della Ue.

Il passaggio verso una sovranità europea condivisa impone alle istituzioni nazionali di perseguire un duplice obiettivo: (i) verso l’alto, una “densità” dell’Unione che assicuri un coordinamento verticale efficace fra politiche nazionali ed europee; (ii) verso il basso, un continuum istituzionale che permetta ai cittadini europei di acquisire una titolarità diffusa – e consapevole – delle politiche europee.

La bestia nera di Putin da vivo, il suo incubo da morto

di Adriano Sofri

da Il Foglio – 17 febbraio 2024

Navalny ha dato un esempio di coraggio e di amor proprio che ha pochi uguali, e che costringe a decidere: o si tratta di un uomo di smisurato narcisismo, spinto fino al deliberato e centellinato sacrificio di sé, oppure di un uomo capace dell’abnegazione estrema per amore di ciò che crede giusto. Così una delle tante volte che ho scritto di lui, che mi era carissimo. E: Vladimir Putin e il suo apparato non possono ucciderlo di colpo davanti agli occhi del mondo, e non possono sopportarlo vivo. Lo hanno in balia, e confidano su un trattamento abbastanza lento da somigliare a una fine naturale. Un assassinio in cella di isolamento – in ‘confino solitario perpetuo’”.

Una “unità abitativa speciale”. Speciale è l’aggettivo prediletto dal Cremlino. Era detto, scritto. “Ora vivo sopra il circolo polare artico”, aveva scherzato Navalny dopo il suo ennesimo trasferimento segreto, “sono andato anche a fare una passeggiata”. Ieri, sopra il circolo polare artico, per un malore dopo una passeggiata, dicono le autorità penitenziarie, è morto. Non ce l’hanno fatta a rianimarlo, nonostante gli sforzi. Un malore dopo una passeggiata. Un referto che si inciderà nella memoria. Un giorno sapremo se ha avuto il tempo di dire un’ultima parola, e per chi. Fosse vera ogni frase, ogni virgola, dei comunicati, non ne sarebbe attenuato l’assassinio limpidamente premeditato distillato ed eseguito di Alexei Navalny. L’esistenza di Navalny era incompatibile con quella di Vladimir Putin e della sua banda. Chi è puro di cuore ha amato Navalny e la sua pazzia. Ha amato la testimonianza della sua vita, presto illesa dagli errori, dalle debolezze, dai pregiudizi di una carriera pubblica intrapresa col proposito di misurarsi col potere e col mondo. Corretti strada facendo, errori e pregiudizi, perché la storia non è maestra ma la vita sì, e Navalny non ha regolato il tiro sulla propria convenienza né su una propria ideologia, ma su una progressiva riduzione della posta all’essenziale, al nudo confronto fra uno strapotere smisurato e una renitenza inerme e a sua volta senza condizioni. (Sofri segue a pagina quattro)

Non è stato solo. Altre e altri hanno scelto di restare, di aspettare che gli sgherri bussassero alla loro porta o la sfondassero, hanno affrontato il mostro senza vacillare, e spesso irridendolo – il mostro non conosce ironia. Alexei Navalny ha compiuto atti che eccedono l’eroismo, se è vero che anche l’eroismo spesso non si permette ironia. Un sopravvissuto all’assassinio di stato che lo smaschera e lo ridicolizza, che fa confessare agli avvelenatori di avergli messo il novichok nel posto più indicato, “nelle mutande”, che induce il capomafia a proclamare: se fossi stato io, non l’avrei mancato!, e si congeda, ancora invalido e convalescente, da una comoda e gratificante libertà per abitare nell’isolamento punitivo delle peggiori galere: quelle dalle quali il suo persecutore estrae i malviventi senza scampo per buttarli nelle trincee ucraine.

Si ha sempre voglia di pensare e soprattutto di dire parole consolanti quando la ferita all’umanità si fa così svergognata e lacerante. Si ha voglia di dire che il morto è morto, ma le sue idee, e soprattutto il suo esempio di vita non morirà mai. Forse è vero. Molti spettri spaventano giorni e notti di Vladimir Putin, l’uomo che siede sospettoso all’altro capo della tavola, che deve temere un congiurato in ognuno dei suoi cortigiani, che si è nascosto quando il capo dei suoi mercenari si è montato la testa, che si è rianimato solo dopo che al confine di Gaza una brigata affine di stupratori e assassini gli ha procurato una nuova guerra che non lo lasciasse solo con la sua. E’ un vigliacco, e un coraggioso ironico come Navalny è stato la sua bestia nera da vivo, sarà il suo incubo da morto ammazzato. Gli rende onore chi ancora sa che cosa sia l’onore decente della libertà. Spero davvero che gli renda onore l’Ucraina.

Votate per chiunque non sia Putin, aveva chiesto. Una madre russa, un cittadino russo, ora sanno che nome mettere nell’urna.