La vita è un carcere, ci serve la grazia di un Liberatore

Rileggendo Kafka

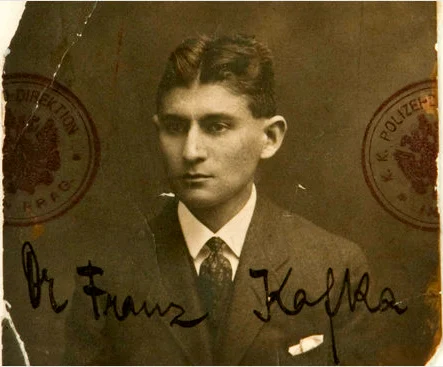

Nel 2024 ricorrono i cento anni della morte dello scrittore. Il grido umano, il bisogno inascoltato, l’attesa del bene assente: una costante della sua opera

Nel centenario dalla morte di Franz Kafka (1883-1924) ho riletto alcune sue memorabili pagine e mi accingo a riferirne, ben sapendo che ogni romanzo, ogni racconto di Kafka è un enigma che chiede lo sforzo di essere sciolto, ma senza promettere soluzioni. Il mondo kafkiano appare nitido nei particolari ma incoerente nell’insieme, deformato e incomprensibile: svegliarsi una mattina trasformato in un insetto disgustoso (La metamorfosi), non sapere neppure di essere stato condannato a morte e tantomeno conoscerne il motivo (Nella colonia penale), passare tutta la vita davanti a un ingresso cui non si può accedere (Davanti alla legge), solo per citare alcune di tali situazioni.

Facile interpretarlo come autore che denuncia la mancanza di significato delle cose, come sarebbero tanti autori novecenteschi. Meno frequente cogliere un grido in tanta desolazione, come don Luigi Giussani, che in tante occasioni ha citato una massima rivelatrice come “Esiste un punto d’arrivo, ma nessuna via” (Considerazioni, n. 26). Il mondo infatti ha anche una sua evidente positività. L’uomo “di campagna” che nel racconto Davanti alla legge passa tutta la vita chiedendo invano di poter “entrare nella legge”, distingue “uno splendore che erompe inestinguibile dalla porta della legge”. Un guardiano glielo impedisce e solo risponde alle sue domande (“sei insaziabile”). L’uomo muore senza essere potuto entrare, ma il guardiano gli dice all’ultimo che “Nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora vado a chiuderlo”. C’è una specie di chiamata personale nella realtà a cui non pare corrispondere una possibilità di accesso: sei “destinato a un grande lunedì” ma “la domenica non finisce mai” (Diari, 1921).

Il tema della legge e il sentimento di una colpa commessa (anche Freud circa negli stessi anni indagava il senso di colpa) sono costanti negli scritti dell’ebreo Kafka, intriso suo malgrado di cultura ebraica (anche se non da credente), e per di più laureato in legge: una legge incomprensibile di cui si è persa la ragione, imposta da un padre che non è più Padre. Quanto gioca in questa perdita di senso il fatto che gli ebrei europei nel secolo precedente si fossero “assimilati” e avessero ormai assunto i valori della società borghese facendosene attivi e acuti promotori? Ci si può convincere di che cosa significhi perdere il senso della propria tradizione visitando lo Jüdisches Museum di Berlino, o leggendo tanta letteratura (penso per esempio a La famiglia Karnowskij di Israel J. Singer), da cui si capisce lo sgomento incredulo degli ebrei tedeschi respinti da un mondo di cui avevano voluto con tutte le forze fare parte e che avevano contribuito in gran parte a creare.

Per questo motivo non è detto che ad aver influito su questa onnipresenza dei temi della legge e della colpa sia proprio il padre di Kafka, anche se nella Lettera al padre (peraltro mai spedita, e non pubblicata in vita come molte sue opere) è acutamente descritto il contrasto con il genitore: un pragmatico ebreo operoso che ha messo su una bottega florida, e vorrebbe un figlio operoso e pragmatico come lui, mentre il figlio aspira ad essere uno scrittore (socialmente inutile). Franz Kafka lo descrive come “un vero Kafka, per forza, salute, appetito, intensità vocale, capacità oratorie, autocompiacimento, senso di superiorità, resistenza, presenza di spirito, conoscenza degli uomini” (Lettera al padre). Lui invece era alto e magro, mingherlino a paragone del padre, fragile di salute (morì a 42 anni di tubercolosi). Certo non si sentiva minimamente incoraggiato dal padre nelle sue aspirazioni e nella sua sensibilità. Al padre rimprovera tra l’altro di avergli comunicato una religione in cui lui stesso non credeva, una tradizione formale risalente ai suoi anni giovanili e alla vita del villaggio dal quale era emigrato, ma ormai priva di una qualche sensatezza, incapace di dare un qualche ordine alla sua vita, ormai piegata ad altri interessi (Lettera al padre).

Ne La metamorfosi il personaggio Gregor Samsa non è tanto determinato dal conflitto con il padre (che pure nel racconto lo ferisce a morte bombardandolo con delle mele: una specie di lapidazione), quanto dal desiderio di essere capito e accolto totalmente per quello che è, nonostante non corrisponda (più) al ruolo codificato: diventato insetto non riesce ad alzarsi e a prendere il treno, come ci si aspetta dal ligio impiegato che mantiene la famiglia. Un’incomprensione altrove denunciata: “Per quanto poco io sia, qui non c’è nessuno che abbia comprensione di me nel mio complesso. Oh, possedere qualcuno che abbia questa comprensione, non so, una donna, vorrebbe dire essere sostenuto da ogni parte, avere Dio” (Diari, 1915). Gregor, escluso dalla vita dei familiari, che prendono a pigione degli estranei per mantenersi, vive tutta la sua inaccettabile solitudine: “Io ho appetito – diceva tra sé Gregor preoccupato – ma non di queste cose. Come si nutrono questi inquilini, mentre io muoio di fame!”. Privato di una autentica unità con gli altri esseri e di una ragione che spieghi le cose, la vita si presenta come una prigione dalla quale è impossibile uscire (nel racconto, la sua stanza, in cui è ormai prigioniero). “Tutto è fantasia: la famiglia, l’ufficio, gli amici, la strada, tutto fantasia, lontana o vicina, la donna; ma la verità più prossima è che tu premi la testa contro il muro d’una cella senza finestre e senza porte” (Diari, 1921).

Certo la non adesione all’ordine delle cose è tema novecentesco: mi viene in mente in La coscienza di Zeno la descrizione della moglie Augusta, per la quale “la terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. … i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto”. Una “salute” mentale alla quale il marito non può aderire. C’è qualcosa che stona in questo ordine, che si autoalimenta ma non pare avere un fondamento di Verità.

Tuttavia per un ebreo assimilato c’è qualcosa di più grave, la “promessa” non si compie e Mosè non arriva alla meta: “Questa suprema prospettiva ha un unico senso, quello di rappresentare fino a che punto la vita umana sia un istante imperfetto: imperfetto perché questa specie di vita (l’attesa della Terra Promessa) potrebbe durare indefinitamente senza che ne risultasse mai qualcosa di diverso da un istante. Mosè non raggiunse Canaan non perché la sua vita fu troppo breve, ma perché era la vita di un uomo” (Diari, 1921). Accettare dunque che nella vita umana non ci sia possibilità di compimento? Tuttavia, esiste un grido, un bisogno inascoltato, un’attesa: la sete di qualcosa di vero, di credibile. “Qualcuno che io possa almeno seguire” (Adriana Mascagni).

Eppure, una esperienza per lui è reale, in questo mondo incomprensibile, e dice che la meta ci deve essere, anche se non riesce a spiegarla: la possibilità di scrivere, “oggettivare il dolore pur nel dolore (…). E questa non è menzogna o lenimento del dolore, ma è una esuberanza di forze accordata dalla grazia in un momento in cui il dolore ha tuttavia esaurito tutte le forze sino in fondo al mio essere che ne è ancora tormentato. Che cosa è questa esuberanza dunque?” (Diari, 1917).

Il bene compare a sprazzi nei suoi scritti. “Si può benissimo pensare che la magnificenza della vita sia pronta intorno ad ognuno e in tutta la sua pienezza, ma velata nel profondo, indivisibile, lontanissima. È però non ostile, non riluttante, non sorda. Se la si chiama con la parola giusta, col giusto nome, viene. Questa è la natura della magia che non crea, ma chiama” (Diari, 1921). C’è una speranza: “l’incongruenza del mondo sembra, per fortuna, solo di natura quantitativa” (Terzo dei Quaderni in ottavo)

Esiste un punto di arrivo, dunque, ma Kafka non conosce la via. Davanti a questo don Giussani faceva notare: “È innegabile: c’è un ignoto (i geografi antichi tracciavano quasi un’analogia di questo ignoto con la famosa ‘terra incognita’ con cui terminava il loro grande foglio; ai margini del foglio segnavano: ‘terra incognita’). (…) Quello che Kafka dice (‘non c’è nessuna via’) non è vero storicamente. È vero, paradossalmente, si potrebbe dire, teoricamente, non è vero storicamente. Il mistero non si può conoscere! Questo è vero teoricamente. Ma se il mistero bussa alla tua porta… ‘Chi mi apre io entrerò e verrò a cena con lui’ (Ap 3,20); sono parole che si leggono nella Bibbia, parole di Dio nella Bibbia. Ma è un fatto accaduto. (…) ‘Esiste un punto di arrivo, ma nessuna via’. No! Un uomo che ha detto: ‘Io sono la via’ è un fatto storico accaduto”. Se la vita è un carcere, ci vuole un liberatore (il grido dunque è a Dio).

Ho ritrovato un passo che don Giussani citò quando io ero ragazza e che mi ha accompagnato negli anni come preghiera nel profondo. “Questa vita ci sembra insopportabile, un’altra irraggiungibile. Non ci si vergogna più di voler morire; si prega di venir trasferiti dalla vecchia cella, che odiamo, in una nuova, che dobbiamo ancora imparare ad odiare. C’entra anche un briciolo di fede che, durante il trasferimento, il Signore passi per caso nel corridoio, guardi in faccia il prigioniero e dica: ‘Costui non richiudetelo più. Ora viene da me’” (Terzo dei Quaderni in ottavo).

Tag:Kafka